История одной улицы

Улица Белинского:

литературный контекст

литературный контекст

выполнили участники образовательного центра "Золотое сечение"

Одна из самых длинных улиц Екатеринбурга носит имя Виссариона Белинского. На этой же улице расположен и учебный центр «Золотого сечения», поэтому свои репортерские навыки учащиеся августовской смены решили оттачивать на перекрестках, аллеях и во дворах «на Белинского». Внешне улица производит впечатление респектабельной, местами (ближе к центру) фешенебельной.

Оказывается, когда-то эта улица делилась на три и располагалась за городской крепостной стеной. То есть в случае нападения неприятеля, ее жители не попадали под полную защиту екатеринбургского гарнизона. Люди должны были постоять сами за себя. Селились здесь средней руки чиновники, купцы, трактирщики, мастеровые.

Сегодня на Белинского много новостроек, здесь обитают те же чиновники, часто селятся бизнесмены и модные деятели культуры. Они любят закрытые от простонародья пространства, поэтому здесь много разного рода кованых оград, заборов, шлагбаумов и автоматических ворот. А новостройки сплошь с башенками. Много стекла и красного кирпича. Вместе с тем, Белинского – улица эклектичная. Богатые районы здесь соседствуют с хрущовками, под окнами которых местам еще выращивают картошку и «свою зелень к столу».

А еще на Белинского то тут, то там можно встретить резные дореволюционные домики. Они, как благородные грибы, расположены редко, но метко. Мы прошлись по Белинского не раз и не два, пообщались с ее обителями в богатых одеяниях и бедных лохмотьях, изучили историю улицы вдоль и поперек. И нашли массу нового.

Главное открытие – улица названа в честь литературного критика отнюдь не случайно. Оказывается, любому книгочею здесь есть где разгуляться, о чем вспомнить и поговорить. Итак, начнем. Жила-была улица имени литератора Белинского….

Виссарион григорьевич белинский

Знаете ли вы, что эта улица могла называться по-другому - Белынского? Именно так звучала фамилия будущего великого литературного критика до самого его студенчества, когда он и решил смягчить ее.

Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия.

А родился Виссарион Григорьевич в Финляндии, куда сегодня, к слову, можно уехать именно с улицы Белинского, где находится визовый центр.

Мы поинтересовались у горожан, знают ли они Белинского.

Мы поинтересовались у горожан, знают ли они Белинского.

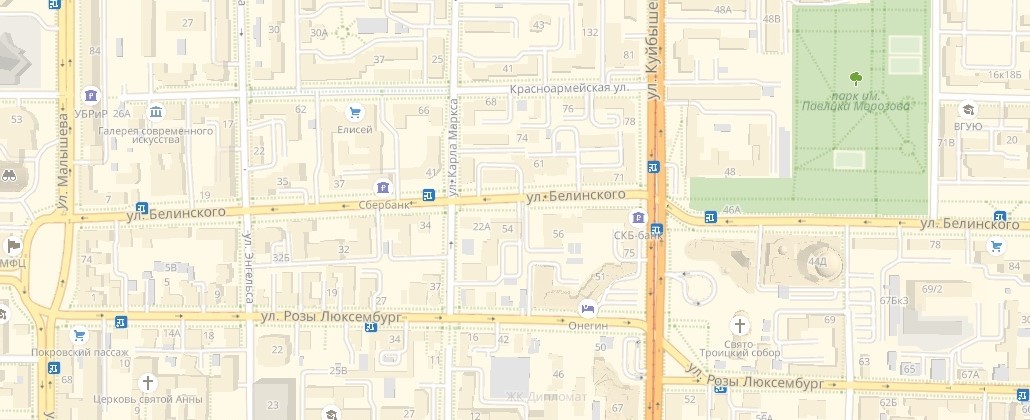

Маршрут "Литературные точки страсти улицы Белинского"

Гостиница "Центральная"

5

6

Музей "Дом невьянской иконы"

7

Подпольная типография большевиков

8

Дом Е. А. Семеновой

9

Дом писателей (Белинского, 71)

10

Парк им. Павлика Морозова

4

3

2

Библиотека имени В. Г. Белинского

Памятник Кисе Воробьянинову и Остапу Бендеру возле дома купчихи Андреевой

Гостиница "Американская"

1

Памятник человеку-невидимке

Учебный корпус УрФУ на перекрестке Куйбышева-Белинского

Церковь святого Карапета

Дом Майи Никулиной

Дом-музей П.П. Бажова

Центральная гостиница

Деревянный дом Елизарьева, 1880 г.

Дом Дьяконовой

Свердловская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского

Дом Семеновых

Сенная площадь

Парк Павлика Морозова

Училище им. Шадра, где в 1890 году жил А. П. Чехов

Контора архитектора Григорьева

Музей Невьянской иконы (ранее подпольный штаб большевиков)

Место, где располагалась подпольная большевистская типография

Дом купчихи Андреевой

Рядом - памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову

Рядом - памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову

На подступах к Белинского

Начнем наше движение с двух объектов, которые находятся не на Белинского, а рядом - буквально за поворотом, за углом. Их, как и некоторые другие, мы обозначим значком "Поворот". Вот таким:

Гостиница "Центральная"

Гостиница «Центральная» - первое роскошное здание, которое мы видим, находясь в самом начале Белинского. И хотя ее официальный адрес Малышева, 71, одним крылом она выходит аккурат на нашу улицу, как бы давая отсчет зданиям.

Владимир Маяковский

Гостинце почти 90 лет. С первых лет советской власти она считалась элитной, имея аж 250 номеров, что по тем временам феноменально. Здесь останавливались Хрущев и Фидель Кастро, проживал великий режиссер Всеволод Мейрехольд. В 1928 году Маяковский, будучи в Свердловске, поселился в другом отеле, но доподлинно известно, что в «Центральную» ходил обедать – в местный ресторан «Савой». В наши дни в «Центральной» не раз останавливались поэты и музыканты, например, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук.

Владимир Маяковский

«Екатеринбург - Свердловск»

Из снегового,

слепящего лоска,

из перепутанных

сучьев

и хвои -

встает

внезапно

домами Свердловска

новый город:

работник и воин.

Под Екатеринбургом

рыли каратики,

вгрызались

в мерзлые

породы и руды -

чтоб на грудях

коронованной Катьки

переливались

изумруды.

У штолен

в боках

корпели,

пока -

Октябрь

из шахт

на улицы ринул,

и...

разослала

октябрьская ломка

к чертям

орлов Екатерины

и к богу -

Екатерины

потомка.

И грабя

и испепеляя,

орда растакая-то

прошла

по городу,

войну волоча.

Порол Пепеляев.

Свирепствовал Гайда.

Орлом

клевался

верховный Колчак.

Потухло

знамен

и пожаров пламя,

и лишь,

от него

как будто ожог,

сегодня

горит -

временам на память -

в свердловском небе

красный флажок.

Под ним

с простора

от снега светлого

встает

новорожденный

город Свердлова.

Полунебоскребы

лесами поднял,

чтоб в электричестве

мыть вечера,

а рядом -

гриб,

дыра,

преисподняя,

как будто

у города

нету

"сегодня",

а только -

"завтра"

и "вчера".

В санях

промежду

бирж и трестов

свисти

во весь

широченный проспект.

И...

заколдованное место:

вдруг

проспект

обрывает разбег.

Просыпали

в ночь

расчернее могилы

звезды-табачишко

из неба кисета.

И грудью

топок

дышут Тагилы,

да трубки

заводов

курят в Исети.

У этого

города

нету традиций,

бульвара,

дворца,

фонтана и неги.

У нас

на глазах

городище родится

из воли

Урала,

труда

и энергии!

Гостиница "американская"

Ныне Екатеринбургское художественное училище имени Шадра

А рядом с "Центральной" в 19 веке находилась другая гостиница - "Американская". Она была построена в 1873 году и сразу завоевала репутацию самой солидной и престижной в городе.. В ней останавливались многие знаменитые люди.

Например, Антон Павлович Чехов. И город наш, кстати, произвел на него мрачноватое впечатление.

«Приехал в Екатеринбург – тут дождь, снег и крупа. Извозчики – это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены, копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки – это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова.

Колокола звонят великолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице (очень недурной). Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик».

Колокола звонят великолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице (очень недурной). Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик».

библиотека

им. белинского

им. белинского

Библиотека имени В. Г. Белинского, несомненно, является литературной «точкой страсти» не только улицы, но и всего города. Библиотек, названных в честь «неистового Виссариона», по всей России десять, но именно в Екатеринбурге храм книги самый крупный, современный (капитальный ремонт закончен в 2017 году) и активный.

Мы побывали на двух экскурсиях, организованных "Белинкой" - по улице Белинского нас провела Анастасия Каримова, а по самой библиотеке - Елена Якубовская. Они оказали нам бесценную помощь при подготовке этого материала.

Мы побывали на двух экскурсиях, организованных "Белинкой" - по улице Белинского нас провела Анастасия Каримова, а по самой библиотеке - Елена Якубовская. Они оказали нам бесценную помощь при подготовке этого материала.

Если кто-то все еще думает, что библиотека - место, где только хранят и выдают для чтения книги, знайте, что это не так.

Здесь системно занимаются научной работой, изучая все подробности тех или иных явлений, причем не только "книжных", но и исторических.

Здесь регулярно, постоянно проводят множество самых разных мероприятий: встречи с любителями книг, поэтические вечера, литературные капустники, спектакли, лекции и даже циклы лекций на самые разные темы.

Здесь системно занимаются научной работой, изучая все подробности тех или иных явлений, причем не только "книжных", но и исторических.

Здесь регулярно, постоянно проводят множество самых разных мероприятий: встречи с любителями книг, поэтические вечера, литературные капустники, спектакли, лекции и даже циклы лекций на самые разные темы.

Мы побывали на заседании литературного клуба "Лампа", которые проходят в Белинке каждую среду. И увидели, как заразительна может быть поэзия.

В дни проведения чемпионата мира по футболу библиотека испытала наплыв болельщиков из Японии, Мексики, Франции, интересующихся старинными книгами, которых в здании на Белинского,15 хранится немало. В таинственных кладовых есть такие раритеты, которые хранятся в специальном помещение с особенным режимом температуры и влажности и к которым имеет право прикасаться только сотрудник библиотеки и только в перчатках. А также здесь есть отдел реставрации книг, где мастера высочайшего класса ведут тонкую, кропотливую работу с ветхими изданиями.

Сегодня библиотека имени Белинского проводит помимо сугубо литературоведческих мероприятий также выставки именитых художников (в настоящее время здесь экспонируются работы Виталия Воловича), музыкальные дивертисменты, спектакли. Специалисты библиотеки проводят также экскурсии - по самой библиотеке, и по улицам Екатеринбурга.

Словом, она справедливо расположилась в эпицентре культурной жизни города. Все совпадает точь-в-точь с пророчеством городского начальника господина Кожевникова, который в день открытия библиотеки 26 мая 1899 года предрек ей быть вечно открытой «для всех людей, ищущих духовной пищи». Приятного аппетита!

Словом, она справедливо расположилась в эпицентре культурной жизни города. Все совпадает точь-в-точь с пророчеством городского начальника господина Кожевникова, который в день открытия библиотеки 26 мая 1899 года предрек ей быть вечно открытой «для всех людей, ищущих духовной пищи». Приятного аппетита!

Памятник человеку-невидимке

Расположен слева от входа в библиотеку им. Белинского

Появившиеся в 1999 году отпечатки босых ног на медной плите около «Белинки» – памятник герою одноименного романа Герберта Уэллса Человеку-невидимке. Прохожим эта скульптура кажется ироничной, забавной. Но по задумке авторов проекта Евгения Касимова и Александра Шабурова, монумент символизирует трагедию одиночества и непонятости, как самого героя романа, так и любого современного человека. В мире, где люди почти забыли о живом общении, отдаляясь на расстояния телефонных звонков и общения в Интернете, мы все как будто невидимки.

История объекта началась в 90-х, когда скульпторы-монументалисты попросту не знали, как создавать памятники, обходясь малыми затратами. При этом политические памятники еще и доказали свою временную сущность – фигуры, вызывавшие некогда трепет масс, вмиг остались на обочине. Тогда писатель и журналист Евгений Касимов предложил подумать над памятником книжному персонажу, гения, которого люди не увидели, которого безжалостно отвергли. Так в Екатеринбурге появился свой «Человек-невидимка». И место у библиотеки отнюдь не случайно. Ведь, по сути, каждый книжный персонаж для нас – Человек-Невидимка, чьи образы для нас всегда разные и неповторимые. А настоящие литературные герои, по Касимову, никогда не выходят из моды.

Евгений Касимов

Журналист, писатель и поэт

музей "дом невьянской иконы"

Буквально пять десятков шагов от библиотеки Белинского в сторону Энгельса - и можно посетить музей «Невьянская икона» (Энгельса, 15). Это собрание образцов уникальной уральской иконописи историка, поэта и политика Евгения Ройзмана. И это место, где в том числе проходят поэтические вечера и встречи с писателями. До недавнего времени Ройзман возглавлял городскую Думу. В стихах поэт не скрывает актикоммунистических убеждений.

Каменеву, Томскому, Рыкову, Пятакову, Радеку, Бухарину, Зиновьеву и многим другим

...А Троцкого люблю. И мне плевать,

О чем кричит кирпич, ворчат плебеи.

Молчать, рабы! Мой голос не слабее.

Большевики, учитесь воевать.

Учитесь жить, где жить - не выживать.

Теперь еще спокойнее и злее:

Простите мне, но я вас не жалею,

Большевики. Учитесь умирать.

Теперь на шепот, чтоб никто не слышал.

Когда поймете - скажете. Тогда

Мы переименуем города.

Теперь еще спокойнее и тише.

Горнист умолк, поникнув головой.

Буденовцы, буденовки долой.

1988 г.

О чем кричит кирпич, ворчат плебеи.

Молчать, рабы! Мой голос не слабее.

Большевики, учитесь воевать.

Учитесь жить, где жить - не выживать.

Теперь еще спокойнее и злее:

Простите мне, но я вас не жалею,

Большевики. Учитесь умирать.

Теперь на шепот, чтоб никто не слышал.

Когда поймете - скажете. Тогда

Мы переименуем города.

Теперь еще спокойнее и тише.

Горнист умолк, поникнув головой.

Буденовцы, буденовки долой.

1988 г.

По иронии судьбы на месте, где сейчас расположен музей икон, собранных Ройзманом, до революции находилось тайное хранилище литературы большевиков. Здесь же революционеры обучались навыкам подпольной работы.

Е. В. Ройзман

подпольная типография большевиков

А буквально через дорогу - по диагонали – с мая по ноябрь 1906 года размещалась типография, где по ночам печатали прокламации, листовки и брошюры. Это была одна из 15-ти подпольных типографий Екатеринбурга. В ней были отпечатаны некоторые работы Ленина, например, листовка «Три конституции или три государственных устройства» (их можно посмотреть здесь: http://leninism.su/works/48-tom-10/3184-tri-konstituczii-ili-tri-poryadka-gosudarstvennogo-ustrojstva.html)

Полиция обнаружила типографию осенью 1906 года, но она успела сыграть важную роль накануне выборов во II Государственную думу (январь 1907 года). К моменту закрытия в ней уже успели напечатать огромным тиражом все наиболее ценные листовки, скажем, «Письма к уральским рабочим и солдатам». Внешне подпольная типография выглядела усадьбой. Она и была построена в 1896 году по прошению купца А.А. Трусова как дом с флигелями, баней и конюшней. Здание снесли в середине 2000-х годов как «не имеющее исторической ценности».

Дом е. а. Семёновой

А этому дому можно смело сказать: «Вас здесь не стояло!». В самом деле: деревянный особнячок с 1912 года украшал улицу Малышева. Но однажды там затеяли реконструкцию и домик по бревнышку перенесли на Белинского. Тут он и прописан с 1994 года. Принадлежал дом богатой чете Семеновых. Василий Васильевич и Евдокия Алексеевна владели Харитоновским садом (ныне - парк за ТЮЗом), где, например, впервые в Екатеринбурге появилось уличное освещение.

О прогрессивном характере «буржуев» Семеновых говорит и тот факт, что на аллеях их сада частенько выступали местные и приезжие куплетисты с сатирой на политический строй. Особенно острыми стали стишки после «кровавого воскресенья».

У французов променад,

А у нас закуска,

У французов променад,

А у нас кутузка.

А у нас закуска,

У французов променад,

А у нас кутузка.

Печатай книги и брошюры,

Свободой пользуйся святой –

Без предварительной цензуры,

Но с предварительной тюрьмой.

Свободой пользуйся святой –

Без предварительной цензуры,

Но с предварительной тюрьмой.

Ждали Думу. Дали Думу,

Но тревожится душа:

На словах-то много шуму,

А на деле – ни шиша…

Но тревожится душа:

На словах-то много шуму,

А на деле – ни шиша…

Наш гражданин глядит угрюмо:

Пяти свобод простыл и след,

А впереди… мелькает Дума

И Государственный совет».

Пяти свобод простыл и след,

А впереди… мелькает Дума

И Государственный совет».

Харитоновский парк, как и ресторан «Россия», которым также владели любители шуток Семеновы, были местом встречи людей состоятельных. И злые политические сатиры выглядели там также экстравагантно, как в наши дни артист Михаил Ефремов и поэт Дмитрий Быков с концертами «Гражданина поэта» в элитном зале «Барвиха Luxury Village».

памятник остапу бендеру и Кисе воробьянинову возле ДОМа КУПЧИХИ АНДРЕЕВОЙ

Почему Остап и Киса? Почему здесь? Кто создатель памятника? Эти вопросы мы пытались выяснить в районной, городской администрации, в самых разных источниках. Но так и не нашли ответов.

Действительно, причем тут сын турецкоподанного (офис «Турецких авиалиний», расположенный в двух шагах – не в счет), если ни Ильф, ни Петров даже проездом не бывали в Свердловске, не говоря об улице Белинского. Но глядя на модные окна элитных домов, окружающих сей литературный дуэт, не покидает ощущение, что уж Остап-Ибрагим-Бендер-бей в этом месте не один. И уж точно есть что-то от Бендера у автора проекта реконструкции здания купчихи Андреевой, на фоне которого кривляются Киса и Ося. Это же надо так сообразить: и образ старинного дома сохранить, избежав штрафа за разрушение памятника архитектуры, и новый офис заиметь. Конгениально!

Действительно, причем тут сын турецкоподанного (офис «Турецких авиалиний», расположенный в двух шагах – не в счет), если ни Ильф, ни Петров даже проездом не бывали в Свердловске, не говоря об улице Белинского. Но глядя на модные окна элитных домов, окружающих сей литературный дуэт, не покидает ощущение, что уж Остап-Ибрагим-Бендер-бей в этом месте не один. И уж точно есть что-то от Бендера у автора проекта реконструкции здания купчихи Андреевой, на фоне которого кривляются Киса и Ося. Это же надо так сообразить: и образ старинного дома сохранить, избежав штрафа за разрушение памятника архитектуры, и новый офис заиметь. Конгениально!

дом писателей

(белинского, 71)

(белинского, 71)

Сейчас и не скажешь, что когда-то любая квартира в этом дом была пределом мечтаний. Белинского, 71. Советская «элитка». На первом этаже «Вилка-Ложка», «Пан-пицца», Subway. На углу блестит вывеска «Русское золото» и вереница украшений в витрине. Рядом мрачноватые таблички, которые не сразу и заметишь. Читаем и узнаем: в этом доме с 1960 года жили писатели Борис Рябинин и Вадим Очеретин. Вот оно, настоящее «русское золото»: здесь создавались произведения литературы! Кстати, не так давно в Екатеринбург появились улицы Очеретина и Рябинина - как и в жизни, по соседству друг с другом.

«Борис - жизнелюб, озорной рассказчик, журналист», - так вспоминают о Рябинине друзья. Всю жизнь он пытался разобраться в отношениях человека и природы. При этом довольно много писал как публицист об экологии. Сам писатель как-то сказал, что в каждом его произведении на «собачью тему» ─ главным является человек, его отношение к животным. «Помогай слабым - будешь сильным» - любил повторять Борис Рябинин. Мы решили провести на улице Белинского опрос и выяснить, насколько актуален сегодня этот тезис.

Борис Рябинин

Вадим Кузьмич Очеретин был трижды ранен, его книга о войне «Я твой, Родина!» вышла на пяти языках. Он возглавлял журналы «Уральский следопыт» (1958–1961) и «Урал» (1967-1980). Именно при нем тираж журнала вырос до ста тысяч эзхемпляров.

А мы поговорили с вдовой писателя - Идой Очеретиной. И узнали, каким был автор фронтовой прозы, что интересного происходило в его жизни в этом доме.

А мы поговорили с вдовой писателя - Идой Очеретиной. И узнали, каким был автор фронтовой прозы, что интересного происходило в его жизни в этом доме.

Вадим Очеретин

Я бы рекомендовала начать знакомство с Борисом Рябининым с произведений про собак - это будет одинаково интересно и взрослым, и детям. Это книги "Мои друзья", "По следу" и другие. Но он еще много писал об Урале. Например, интересны книги "Каменные загадки", "Уральские путешествия", "Приключения Магнетита, или Путешествие куска руды". А у Очеретина главные темы - фронтовая и заводская. Очень рекомендую и взрослым, и детям повесть "Батальон "стрижей".

Учебный корпус урфу

на перекрестке куйбышева-белинского

на перекрестке куйбышева-белинского

Здесь с 1977 по 1981 год на химфаке учился поэт Илья Кормильцев

В двух шагах от перекрестка Белинского-Куйбышева расположено одно из зданий Уральского федерального университета. Здесь учатся физики, химики, биологи. Но на здании есть табличка, которая посвящена не исследователю химических свойств пластмасс или первооткрывателю структуры личности инфузории-туфельки, а поэту-нонконформисту. Илья Валерьевич Кормильцев (1959-2007) учился здесь на химическом факультете с 1977 по 1981 годы. Отсюда он частенько с друзьями-товарищами ходил «к Павлику» — в парк им. Павлика Морозова - читать стихи и слушать соловьев…

Металлическая табличка врезалась в бетонную стену вуза и напоминает бритву в куске пенопласта. Именно «бритвой» был для безвоздушной советской системы и сам Илья. При этом, как вспоминают его друзья, имел потрясающее чувство юмора и самоиронии.

«Книга как оружие» — именно такой слоган был у екатеринбургского издательства «Ультра.Культура», главным редактором которого работал Кормильцев. Его стихи легли в основу песен таких групп, как "Наутилус Помпилиус", "Урфин Джюс", "Настя".

«Книга как оружие» — именно такой слоган был у екатеринбургского издательства «Ультра.Культура», главным редактором которого работал Кормильцев. Его стихи легли в основу песен таких групп, как "Наутилус Помпилиус", "Урфин Джюс", "Настя".

Однако не спешите включать проигрыватель. Подойдите к книжному шкафу. Джон Толкин (Хоббит и Властелин Колец), Чак Паланик (Бойцовский клуб), Мишель Уэльбек, Уильям Берроуз, Роальд Даль. Они доступны нам на русском языке благодаря переводам Кормильцева. Возможно, на вашей полке есть и «Никто из ниоткуда» вместе со «свЕнцовым дирижаблем», написанные им самим. А еще он автор переводов текстов таких групп как Led Zeppelin (50 песен), Боб Диллан, The Rolling Stones (порядка 17-ти альбомов).

Кадры из фильма Олега Раковича "Зря, ты новых песен...", посвященного памяти Ильи Кормильцева

Стихотворение И. Кормильцева "Подросток"

Читает Полина Штифанова

Читает Полина Штифанова

Стихотворение И. Кормильцева "Монетка"

Читает Алёна Иванова

Читает Алёна Иванова

Сенная площадь

(ныне парк павлика морозова)

(ныне парк павлика морозова)

Посредине улицы, через дорогу от фешенебельного "Атриум Палас Отеля", расположился парк имени Павлика Морозова – 13-летнего паренька, которого на заре советской власти зарезал ножом родной дед. Случилось это в глухом таежном лесу, где деревья и окружающая действительность не столь дружелюбны, как в городском парке отдыха.

История Павлика Морозова давно стала мифом, основанным на литературе. Согласно канонической версии (книге Виталия Губарева «Павлик Морозов», которая была на книжной полке у всех советских детей), мальчик погиб за то, что рассказал милиции о том, что его отец – председатель сельсовета – покрывает врагов советской власти.

В наши дни вышло уже немало документальных исследований про Павлика Морозова. По одной из версий, Павлика против отца настроила мать, которая хотела шантажом вернуть кормильца в семью после бытовой ссоры. Как бы там ни было, но парк имени Павлика Морозова на улице Белинского никто и никогда не пытался переименовать. Он остается точкой памяти о детях, которые рано расстались с жизнью из-за политических «игр» взрослых.

В наши дни вышло уже немало документальных исследований про Павлика Морозова. По одной из версий, Павлика против отца настроила мать, которая хотела шантажом вернуть кормильца в семью после бытовой ссоры. Как бы там ни было, но парк имени Павлика Морозова на улице Белинского никто и никогда не пытался переименовать. Он остается точкой памяти о детях, которые рано расстались с жизнью из-за политических «игр» взрослых.

Так была проиллюстрирована классическая советская книга о Павлике

церковь святого карапета

Переехав по Белинского через Декабристов и двинувшись дальше от центра, вы не сможете не заметить по правой стороне красивейшее 33-метровое здание, принадлежащий Армянской Апостольской церкви.

И хотя официальный его адрес Тверитина, 54, именно с Белинского характерный храм, облицованный армянским туфом, смотрится лучше всего. Он был открыт в 2013 году и освящен в честь Святого Карапета – персонажа армянской мифологии и, между прочим, покровителя искусств, одаривающего людей способностями к поэзии и музыке. Изначально Карапет был героем языческой (дохристианской) мифологии армян. Легенды о нем передавались из уст в уста. В частности, о том, что один из злых духов (дэвов) выманил у Карапета прощение в обмен на обещание до Судного дня честно служить в храме. Как знать, возможно, этот дэв служит сегодня как раз на углу Тверитина и Белинского.

дом майи никулиной

Если повернуть с улицы Белинского еще в одном месте, то можно увидеть дом, в котором сейчас живет Майя Петровна Никулина — поэт, прозаик, историк культуры, педагог. Ее квартира небольшая, но с высокими потолками, большими светлыми окнами, с балкончиком.

Майя Петровна Никулина

А на ее уже знаменитой кухне проходили встречи с молодыми литераторами. «Кухня не была кухней. Кухня была островом везения для десятков талантливых людей, – островом русской культуры» - говорил Ю. Казарин, поэт, профессор филологии. Там сходились поэты и писатели разных (конфликтных по сути) поколений и направлений, но, что крайне важно, практика творческого общения демонстрировала им нереальность «стилистических противоречий», помогая тем самым обращаться к непротиворечивым истокам духовных инициатив.

(По материалам энциклопедии "Уральская поэтическая школа")

(По материалам энциклопедии "Уральская поэтическая школа")

"Квартира Майи Никулиной - это явление уникальное, поскольку это такая академическая литературная кухня. Кухня в двух значениях: как помещение и как мастерская, где ты мог видеть, как люди пишут, как развиваются. Это настоящая филология была, настоящая история поэзии.

Я считаю, что поэзия на Урале, в Екатеринбурге началась с появлением стихов Майи Никулиной. А уральская поэтическая школа родилась на ее кухне".

Я считаю, что поэзия на Урале, в Екатеринбурге началась с появлением стихов Майи Никулиной. А уральская поэтическая школа родилась на ее кухне".

Дом-музей П.П. Бажова

Если ехать по Белинского от центра и повернуть на Большакова, то, через минуту, по левой стороне можно увидеть ладный бревенчатый дом. Это дом-музей писателя П. П. Бажова (Чапаева, 11). Здесь многое осталось так, как было при жизни хозяина. Даже в саду сохранился стол, за которым Павел Петрович писал свои знаменитые сказы, прославляющие природу Урала и труд его мастеровых.

"Бажов – уникальный писатель, который сделал для России не меньше, чем Толкин для Англии. Он оставил не только сказы, но и наглядный пример любви к месту, и собственную мифологию об Урале, которая заинтересовала весь мир.

Бажов представил горнозаводской Урал как традиционно-сакральное место, многоликое, живущее одновременно в разных измерениях, определяющее человеческие дела и память и сохраняющее иерархию ценностей, соответствующую своему статусу".

Бажов представил горнозаводской Урал как традиционно-сакральное место, многоликое, живущее одновременно в разных измерениях, определяющее человеческие дела и память и сохраняющее иерархию ценностей, соответствующую своему статусу".

С 1940 года Бажов возглавлял свердловскую писательскую организацию. Поэтому в доме много книг с автографами авторов. Одним из любимых прогулочных маршрутов Бажова был как раз выход на Белинского и променад по бывшей Сенной (второе название - Конная) площади (ныне аллея с памятным знаком в честь студентов, вернувшихся с войны). В книге о Свердловске он даже посвящает Сенной площади отдельный абзац:

Создатель сказов П.П. Бажов

«В первый же день после уроков я сбегал на Конную площадь, но она в эти часы была пустынна. На пространстве свыше двадцати десятин оказалась лишь маленькая группа людей у возовых весов, где торговали сеном. Около выходивших на эту площадь воинских казарм тоже народу не было: ученье уже кончилось»

Юрий казарин

Авторский взгляд на улицу Белинского

Поэт, писатель, профессор филологии Юрий Казарин никогда не жил на Белинского. Но с его точки зрения, эта улица была едва ли не средоточием литературной жизни города в 1970-1980-е годы.

О "нехорошей квартире", ярмарке редких изданий, Павлике, соловьях, кухне - точке роста уральской поэтической школы и многих других малоизвестных фактах - в видеоинтервью с Юрием Казариным.

О "нехорошей квартире", ярмарке редких изданий, Павлике, соловьях, кухне - точке роста уральской поэтической школы и многих других малоизвестных фактах - в видеоинтервью с Юрием Казариным.

Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудников Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского Елену Якубовскую и Анастасию Каримову, заведующую музеем "Литературная жизнь Урала ХХ века" Юлию Подпубнову, а также руководителя службы приема и размещения гостиницы "Центральная" Полину Ширыкалову.

Авторы текстов: Екатерина Ветошкина, Алена Иванова, Полина Штифанова, Алиса Рикерт, Екатерина Кашина, Анна Пыстина, Анна Кривоносова, Мария Русакова, Вера Смирнова, Алина Трубина, Александр Моисеева, Анастасия Васина, Ксения Демина, Ксения Супрунова.

Видеомонтаж: Дарья Решетникова, Анастасия Дубровина

Дизайнеры проекта: Екатерина Куваева, Анастасия Грехова, Анжелика Уфимцева, Наталья Белимова

Литературный редактор: Виктор Белимов

Авторы текстов: Екатерина Ветошкина, Алена Иванова, Полина Штифанова, Алиса Рикерт, Екатерина Кашина, Анна Пыстина, Анна Кривоносова, Мария Русакова, Вера Смирнова, Алина Трубина, Александр Моисеева, Анастасия Васина, Ксения Демина, Ксения Супрунова.

Видеомонтаж: Дарья Решетникова, Анастасия Дубровина

Дизайнеры проекта: Екатерина Куваева, Анастасия Грехова, Анжелика Уфимцева, Наталья Белимова

Литературный редактор: Виктор Белимов